J-OSLERには慣れてきたけど、

病歴要約の書き方がぜんっぜんわからんっ!!!

という方へ。

この記事で、「病歴要約」についての「全て」をわかりやすく解説してます。

こんにちは、らーめんどくた、たいしょーです!

J-OSLERは3期生で2022年に無事修了しましたっ!

後期研修医の特に2年目になると症例登録は慣れきたけど病歴要約が手に付かない!!!

そんな悩みがあるかと思います。

事実、私も症例登録を60症例登録し、慣れてきた頃に病歴要約を書き始めました。

今回の記事では、

日本内科学会hpの病歴要約作成と評価の手引き

そしてそれを参考にスライドにされた内科専門研修におけるJ-OSLERを用いた病歴要約評価

を見本にしながら

J-OSLERの病歴要約の書き方をわかりやすく最初から解説します。

ちなみに自分の「病歴要約29症例」は↓で解説しているのでよければ参考にしてください。

J-OSLERを効率良くこなすアイテムとして、↓の記事も人気です。

他にも当ブログでは有益なJ-OSLER関連の記事を執筆してるのでブックマーク頂けると嬉しいです!

X(旧ツイッター)(@らーめんどくた)でもJ-OSLERについてや内科専門医試験について呟いてます!

気軽にフォロー&DMしてくださいっ♪

J-OSLER病歴要約のテンプレート書き方アルゴリズム

では、さっそく病歴要約の作り方を解説していきます。

よく見るテンプレート見本例はJ-OSLER上で作れる

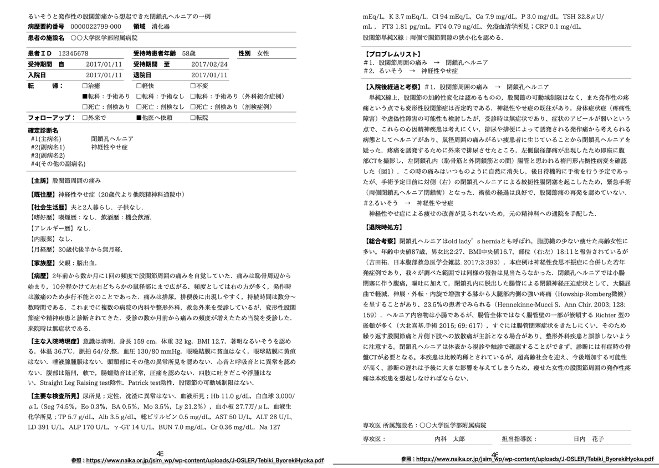

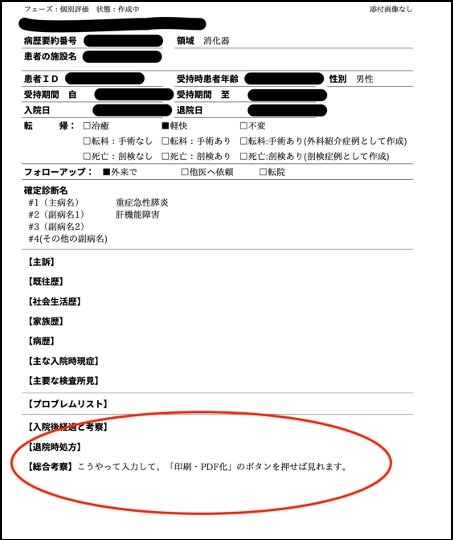

こちらが、完成した病歴要約のテンプレートの見本例です。

これは内科学会hpの病歴要約作成と評価の手引き

から引用したものですが、

なんだこれ、、、、、

って感じですよね。笑

そもそも、病歴要約に何を書けばいいかもわからないし、このPDFの作り方すらわからない!!!

という人が大半かと思います。

安心してください。この記事を読み終える頃にはこのテンプレートを作成できるようになっています。

詳しく解説します。

病歴要約は症例登録した160症例から登録する

まず大前提ですが、病歴要約を登録するためには症例登録をしなければなりません。

J-OSLERにログインしたら

「承認済み」の症例を選び、

右端の「病歴要約作成」を選びます。

※症例登録が担当医によって承認されていない場合、書くことができないので注意です!

病歴要約に記載するべき項目内容について

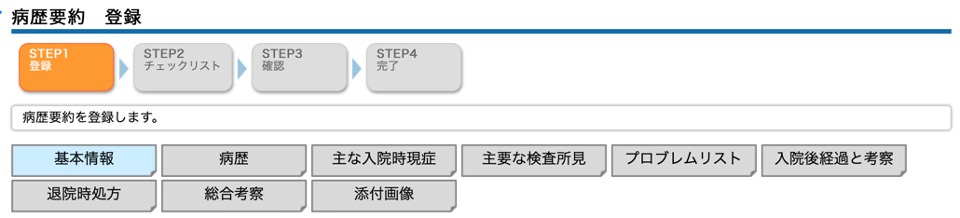

では、実際に病歴要約の作成ページを開けたと思います。

ここで、J-OSLER上での登録ページを見てみると、

先ほど見本例として示した病歴要約テンプレートに記載されていた項目が全て入力項目として指定されています。

具体的には、上図のように、「病歴」、「主な入院時現症」・・・「総合考察」などです。

つまりこれをただクリックして入力していくだけのシンプルな作業なのです。

ボタンを押すだけでPDF化され、先ほどの見本例テンプレートのようになる

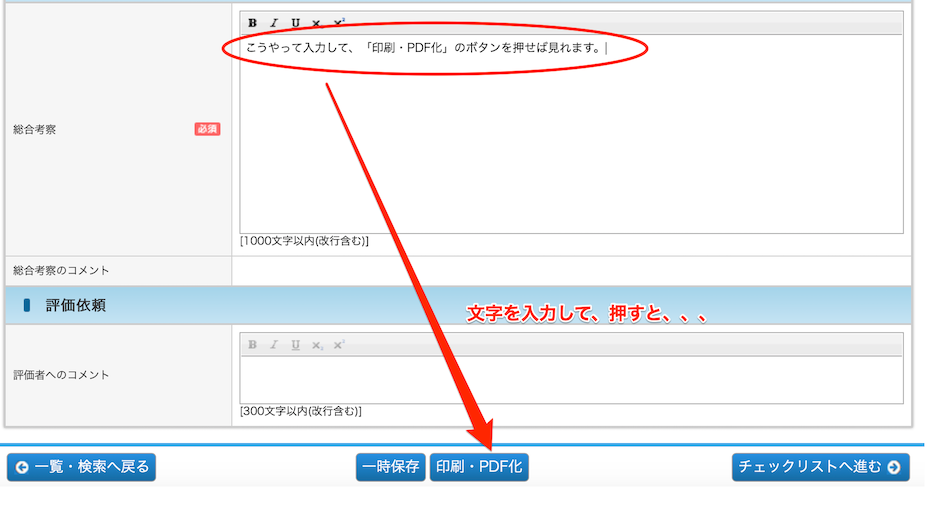

では、実際にそれぞれ必須の項目を埋めていきましょう。

すると、もう先ほど示した見本例のテンプレートがボタン一つ押すだけで作れます。

項目内容を記載し、真ん中下の「印刷・PDF化」を押せば、

こんな感じで、記載内容がそのままPDFとして反映します。

J-OSLER病歴要約:記載内容で意識すること

このようにとてもシンプルに病歴要約は書き出すことができます。

しかし、書き方はわかった。ただ、書く内容がわからないよ!!!!

という方も多いでしょう。

よってここから、実際にどのような内容の記載をすれば良いかを解説します。

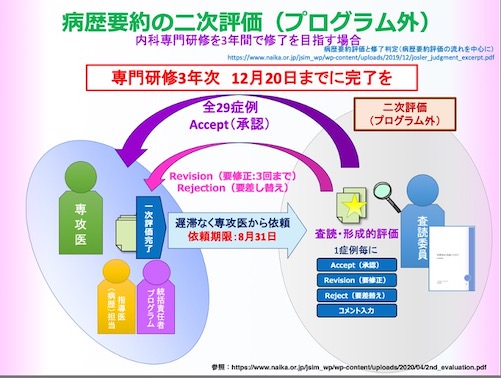

①病歴要約の二次評価は内科学会指定の査読委員が行うことを知る

症例登録との大きな違いはここにあると言っても過言ではないでしょう。

二次評価はプログラム外の内科学会指定の査読委員が行います。

つまり我々は、その査読委員に病歴要約をAccept(承認)される必要があります。

言い換えると、「3回以上の要修正(Revision)」と「要差し替え(Rejection)」をくらってしまってはおしまいということになってしまいます。

②病歴要約の評価項目を知り、それに沿った記載内容を心がける

では、どうすればAccept(承認)される記載内容を書けるのか気になりますよね?

これだけです。

具体的には、

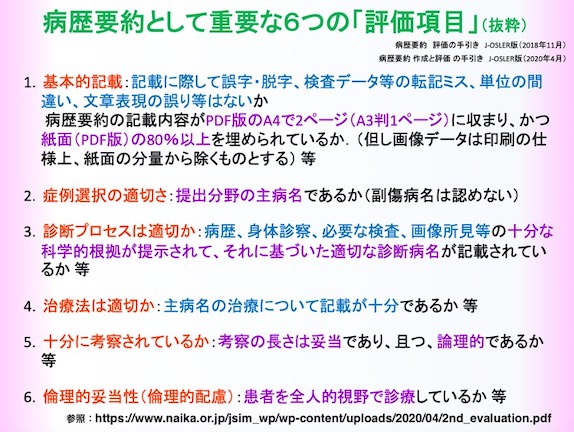

こちらが内科学会のhpから引用した病歴要約の6つの評価項目の内容です。

それぞれ簡単に解説します。

③6つの評価項目の内容をそれぞれ深掘り

1:基本的記載

これは要約全体の基本的な構成をみています。

誤字脱字だけでなく、A4 2枚以内で80%以上埋める、紹介元病院や患者個人情報などをちゃんと消去しているかなどが見られます。

特に、誤字脱字のケアレスミスは第三者に評価を受けようとする受験者の姿勢として問題であり、減点対象になるようなので注意しましょう。

2:症例選択の適切さ

「提出分野の主病名か」をみています。

つまり既往歴に脳梗塞がある急性膵炎患者では

「脳血管疾患」では提出できず、「急性膵炎」での提出になるといったことです。

3:診断プロセスは適切か

実際医師になると簡略しがちですが、病歴はOSCEの医療面接でやったように

OPQRSTなどを意識したより具体的な記載が好まれるようです。

(ex.突然意識消失し、→○月○日○時頃、洗面中に突然意識消失し、)

既往歴も高血圧。だけでなく、○歳・高血圧。のようにより具体的な記載が好まれます。

そこまで聞いてなかった・・・というような場合でも入院症例であれば意外と看護記録に残ったりもしてるので見てみても良いかも知れません。

同じように、身体所見や検査所見も陰性所見を含めた具体的な記載が求められます。

4:治療法は適切か

〜を認めたため、〜の検査で、〜と診断し、〜の治療を、〜日間行った。

といったように診断から治療までの流れが具体的に記載されており、妥当性があるか

をみています。

(ex.心房細動があり心原性脳塞栓症と診断した。は×、検査や根拠もしっかり述べること)

5:十分に考察されているか

EBMを重視した適切な文献引用をしていればOKです。

考察は長くなりすぎないように注意しましょう。

6:倫理的妥当性

正直、ここが最も重要ポイントだと考えています。

内科学会機構ではこれでもかというくらい全人的視点を重視しています。

そんな全人的な視野での考察を総合考察のところにかけているかをみています。

全人的医療については以前に↓でも解説してるのでよかったら参考にしてみてください。

診断〜治療まで適切であることはもちろん大事ですが、

むしろ、この人は〜だから、この患者さんの場合では〜が大切だ。

といったような「患者視点」での考察が好まれます。

まとめ:病歴要約作成に関して

まずは、病歴要約の作成方法・書き方を解説しました。

シンプルにJ-OSLERのウェブ上で必須項目をポチポチ埋めていくだけです。

次に、病歴要約の記載内容を二次評価を行う査読委員の評価項目に沿って攻略法を解説しました。

29症例のAcceptはとても大変ですが、共にがんばっていきましょう!!!

、

※J-OSLERを既に始めていて、高速かつモチベーションを上げて症例登録を終わらせたい方は、

↑を。

※J-OSLERを始めたて!効率を上げるJ-OSLER便利アイテムを使いこなしたい!という方は、

↑の記事がかなり人気です。

また、病歴要約の細かい評価(個別評価、一次評価、二次評価)などのシステムの解説は↓

で解説しています。

余談:患者さんとのかかわりの描写について、それは出会いから始まっている。

余談ですが、病歴要約作成の手引きには以下のような引用文があります。

内科医に求められる重要な資質とは、疾患の診断や治療のみならず、患者を一人の人間 として付き合うことでもあり、出会いから退院、あるいはその後にいたるまでの長いかかわりが 重要であり、病歴要約を詳細に査読することによってその資質を評価する。

病歴要約作成と評価の手引き p1:病歴要約評価の位置付けとその目的

https://www.naika.or.jp/jsim_wp/wp-content/uploads/J-OSLER/Tebiki_ByorekiHyoka.pdf

J-OSLERに慣れてくると、全人的視点は「社会的」「心理的」背景に留意すればOKと単調に考えたくなりますが、

「人としてのかかわり」という面では出会った時からすでにかかわり合いは始まっていて。

6つの評価項目の、3の診断のプロセスでは、もちろん、外来や入院時の詳細な問診は医学的な診断プロセスに欠かせないものでありますが、

具体的であればあるほどより強く「患者さんとのかかわりの描写」を描くことができます。

つまり内科学会機構が、詳細な病歴過程を求めるのは医学的診断プロセスの他に、患者さんとのかかわりの描写もみたいのではないかと思います。

そう考えると、全人的視野とは本当に多様性がありますね。。。

おまけ:

もっとJ-OSLER関連の記事が読みたい!という方は

内科専門医試験について知りたい!!!という方は

→内科専門医試験記事一覧からご覧くださいっ!

わからないことがあれば、

X(旧ツイッター)(@らーめんどくた)まで気軽にDMしてくださいっ!

コメント

[…] […]

[…] […]

[…] […]